30. Okt. – 18. Dez. 2010

Der Vater von Adrian Leverkühn züchtet in Thomas Manns „Doktor Faustus“ Wasserglasblumen aus Kristallen. Ihre Schönheit fasziniert ihn und rührt ihn gleichzeitig zu Tränen, da er tiefe Traurigkeit darüber empfindet, wie „sehnsüchtig“ die tote Materie die lebendige zu imitieren sucht.

Jedes perfekt gemalte Stillleben löst eine vergleichbare Melancholie aus, ja, umso prachtvoller der Trug gelingt, die saftige, blühende, geilende und gärende Natur möglichst getreu nachzuahmen, desto wehmütiger und schmerzvoller die Einsicht ihrer Künstlichkeit, die dem Staunen unweigerlich folgt.

Aber in der Umkehrung hat Malerei auch schon immer tote Materie zu etwas Lebendigem gewandelt – nicht zuletzt aus der beschriebenen Wehmut motiviert. Dieses Vermögen von Malerei interessiert Burkhard Mönnich.

Der Maler arbeitet mit zufällig gefundenen Sujets, die er im Internet oder im Alltag mit der Kamera sammelt. Die Vorlagen setzt er überwiegend in klassischer Maltechnik in Öl auf Leinwand um, seit vielen Jahren in standardisierten Formaten mit gleicher Proportion. Das genialische Tun des Künstlers ist dabei so weit wie möglich zurückgenommen. Wie weit lassen sich die „künstlerischen Entscheidungen“ auf ein Minimum reduzieren? Wie weit kann man die Erzeugung eines Bildes an die Grundkomponenten, die Mittel der Malerei selbst, abgeben und doch, anders als beim einem Ready Made, eigenhändig etwas erschaffen, das aber nicht gewollt mehr ist als das, was da ist?

Eigentliches Sujet der Gemälde von Mönnich ist nicht das Dargestellte, sondern die Untersuchung: Was macht das Licht mit dem Gegenstand, wie wandelt sich das Gesehene im Malprozess?

In früheren Werken montiert Mönnich am Rechner Pixelschrott zu abstrakten Zufallskompositionen, fertigt Ausdrucke davon an und „adelt“ diese profane digitale Vorlage, indem er sie minutiös mit Feinhaarpinseln in wochenlanger Arbeit abmalt. Der Blick des Betrachters erliegt anschließend dem Ur-Bedürfnis, Unstrukturiertes zu ordnen, er unterteilt in „davor“ und „dahinter“, macht Figuren, Augenpaare ausfindig, identifiziert Gegenständliches im Abstrakten.

Burkhard Mönnichs Schaffen ähnelt einer Meditation, einer in Demut getätigten intensiven Rezeption und zugleich ikonenhaften Überhöhung des Banalen und Aufladung flüchtiger Momente durch die Zeit während der Produktion. Hiervon sollen keine offensichtlichen Inhalte ablenken: Daher erfolgt die Motivsuche nicht nach der Vorgabe eines Konzepts, das illustriert werden soll, sondern umgekehrt: Die präzise Beobachtung beim Malvorgang enthüllt etwas in den Dingen, das deren Dinghaftigkeit ins Wesenhafte verwandelt. Das vermeintlich objektivierende Tun der fotorealistischen Übertragung von einer Fotografie des Vorgefundenen ins Bild ist dabei im Ergebnis weniger demütig als beabsichtigt: Das individuelle Sehen des Malers arbeitet Farben hervor, die die Vorlage enthält, aber nicht entbirgt. Und der willkürlich gewählte Ausschnitt lässt etwas zuvor genau Verortetes plötzlich doch in einem undefinierten Raum treiben, und Narration entsteht „von selbst“, nicht willentlich gesteuert.

Am Ende jedoch beansprucht das Bild nicht mehr zu sein als es ist: Öl auf Leinwand. Der alchemistische Vorgang der Malerei entlockt dem Profanen im konzentrierten Schauen und Beobachten die (hier wie dort tatsächlich ölige) Quinta Essentia: In der Illusion, die hier aber nicht als Ergebnis handwerklicher Raffinesse zum Selbstzweck erzielt ist, wird die Fläche zum Raum, das Dargestellte verschmilzt mit der Darstellung zur „Folie“, wird Grundlage, Hintergrund einer Projektionsfläche.

Der Ausstellungstitel „Monomer“ bezieht sich einerseits darauf, dass der Gegenstand des großformatigen Hauptbildes der Ausstellung eine Plastikfolie ist, chemisch betrachtet eine Polymer-Verbindung.

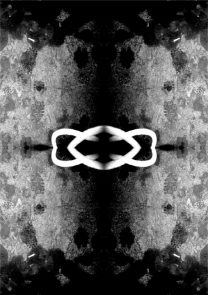

Zum anderen verweist der Titel auf das Konstruktionsprinzip der schwarzweißen Fotoarbeiten, Pigmentdrucke auf Barytpapier: Sie basieren auf Zufallsaufnahmen von Lichtsituationen im Atelier, Bierlachen auf dem Asphalt, Fußspuren im Schnee. Durch simple, vierfache Spiegelung des Motivs entstehen Symmetrien, die das Banale verwandeln: Trotz der Simplizität des Vorgangs wird es fast unmöglich, das Ursprungsmotiv zu entziffern und das neue Bild ist etwas anderes als die Summe seiner Teile.

Monomere (griech. mono “ein, einzel”, meros “Teil”) sind niedermolekulare, reaktionsfähige Moleküle, die sich zu molekularen Ketten oder Netzen, zu unverzweigten oder verzweigten Polymeren zusammenschließen können. Etymologisch verbirgt sich hinter “méros” im Altgriechischen der “An-teil”, was auf die fehlende Selbstständigkeit der Monomere verweist. Sie sind nur Anteil, jedoch nicht Teil der hochkomplexen Bindungen. Analog ist jedes Foto, aus dem sich die Fotoarbeiten von Burkhard Mönnich zusammensetzen, zwar in sich gültig, aber nicht mehr einzeln identifizierbar und in der Spiegelung und Vervielfältigung entsteht eine neue narrative Einheit.

Ältere Werkgruppen beinhalten Kugelschreiberzeichnungen, die streng in einem Zug durchgeführt Räumlichkeit erzeugen, abstrakte Tuschmalereien, die im Helldunkel-Kontrast weniger Pinselschwünge zum Konterfei mutieren. Die Reduktion auf Negativ-Positiv-Beschreibungen in den Kugelschreiberzeichnungen, Tuschen und Fotoarbeiten und die elaborierte Opulenz der abstrakten und der fotorealistischen Gemälde im Werk von Mönnich sind nur zwei dialektische Varianten derselben Haltung – der größtmöglichen Zurücknahme des künstlerischen Schöpfertums in der Konzentration auf das, was Bilder konstituiert: Licht und Farbe.